2017年6月10日(土) 15:30 ~ 18:00

場所:吾妻交流センター

第18回の交流会では、前半は岡村彩乃さん(株式会社AWAKE GATE)に、後半は野田篤司さん(宇宙航空研究開発機構)にそれぞれご講演いただきました。

前半の岡村さんのご講演では、ご自身の実体験と共に人材育成やキャリアプラン構築についてご紹介いただきました。また、人材育成業界の中でAWAKE GATE社がどのような取り組みを行なってるかについても、具体的な例と共にご説明いただきました。個々人の現在や将来を考える上でとても参考になるご講演でした。

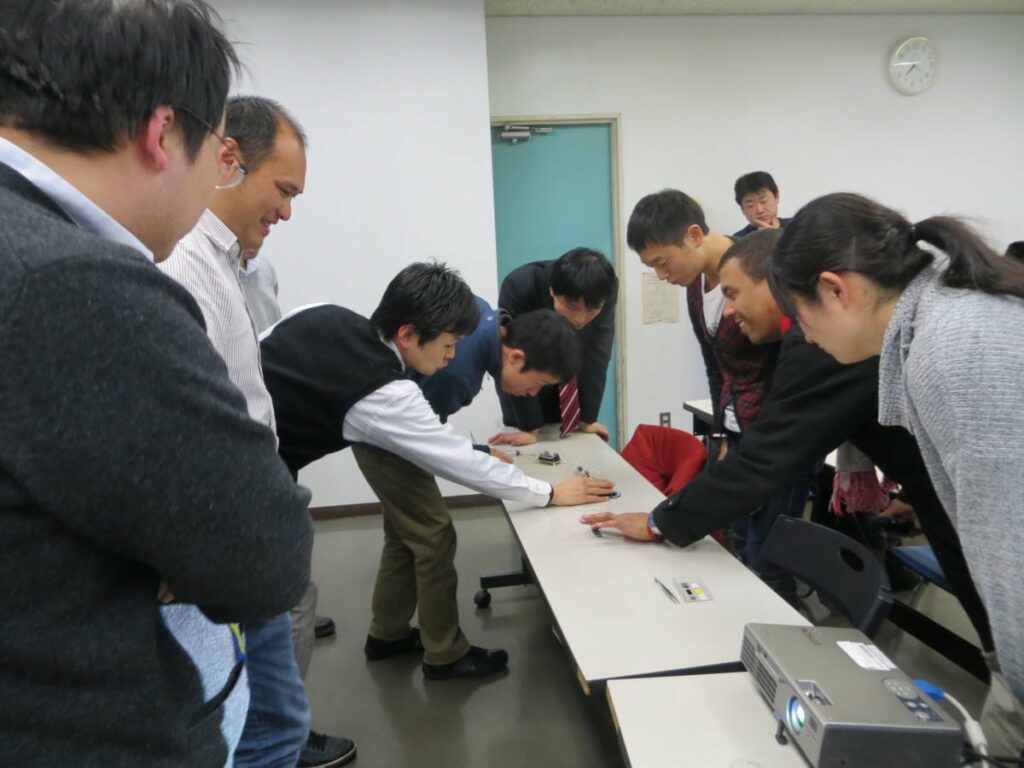

後半の野田さんのご講演では、新しいアイデアを生みだすための部屋”創発工房”や低軌道衛星”SLATS”の話題をもとに、アイデアの発想法や心構えについてご講演いただきました。「いいアイデアを生むためには日頃からアイデアを出す練習をし、感性を磨いていくことが重要である」という点が印象的な、非常に面白いご講演でした。

———

発表者:岡村彩乃さん(株式会社AWAKE GATE)

タイトル:ひとりひとりと向き合う人材育成

日々仕事に励む我々ですが、目の前のことに追われ自分をどうキャリアアップしていくか迷うことはないでしょうか?

今回の講演者である岡村さん自身は学生時代は筑波大学にて宇宙工学を学び、その後ご自身の進む先について悩まれ、「派遣」と「紹介」の機能を合わせ持った「人財育成会社 LIFEJUNCTION」を立ち上げられました。

ここでは、ひとりひとりに向きあい、企業の需要、人材の需要をみながら、キャリアアップ方法を提案されています。

‘’イマ、企業に求められる人材とは?!‘’

人材教育をテーマにそんな話題提供をさせていただきます。

———

発表者:野田篤司さん(宇宙航空研究開発機構)

タイトル:突拍子もないアイディアをカタチにする

今年度またひとつ衛星が打ちあがります。その名も「‘’Super Low Altitude‘’ Test Satellite:SLATS」。その名の通り超低高度で飛行し、地上に近い分、より地球を高い解像度で観測することができるようになります。しかし超低高度(*1)での運用は、大気抵抗の影響が大きく軌道維持することが困難のため、これまで難しいといわれていました。

ここで、できる!と新しいアイディアを提案されたのが野田さんです。

SLATS打ち上げを前にし、プロジェクトの立ち上げについてにお話を伺います。

またこのほかにも小型衛星の立ち上げから、最近は創発工房という研究者·エンジニアが自由に発想を展開できる部屋も作られました。「アイディアをカタチにする」をテーマに様々な話題提供させていただけたらと思います。

(*1) SLATSは一番低い高度で180kmを飛行、通常衛星は高度600~800kmを飛行

———