2017年2月11日(土) 17:00 ~ 19:30

場所:吾妻交流センター

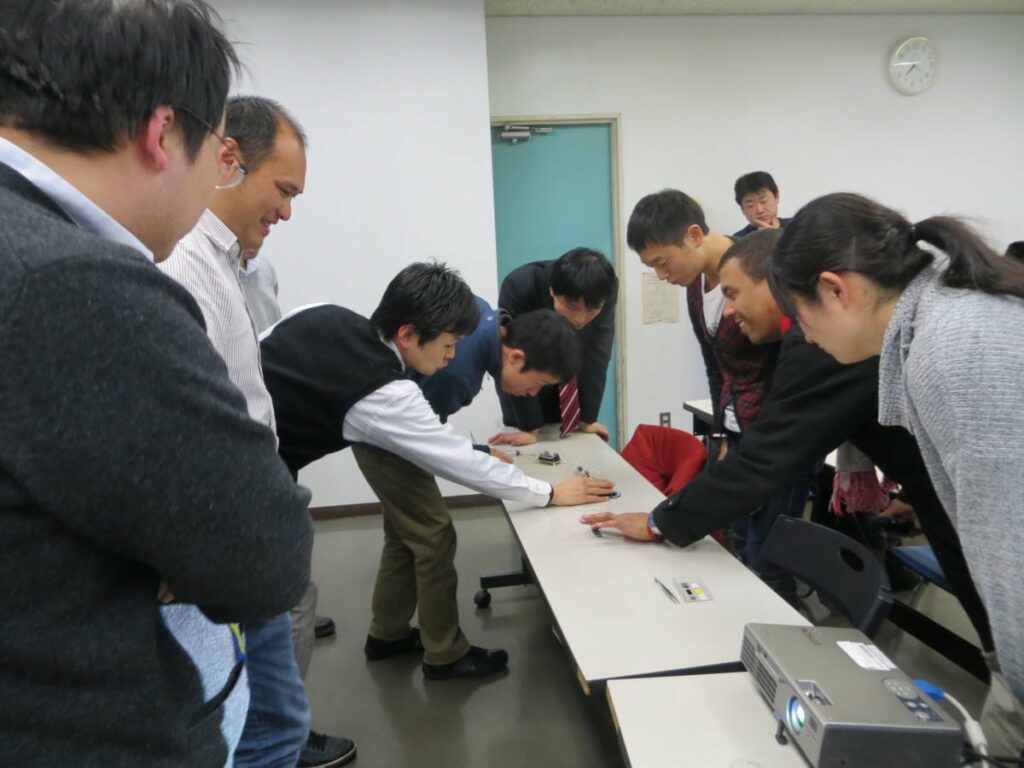

第17回の交流会では、前半は加藤大さん(産業技術総合研究所)に、後半は梅舘拓也さん(東京大学)にそれぞれご講演いただきました。

前半の加藤さんのご講演では、身近に普及しつつある”その場医療”におけるセンシングの意義やその難しさ、その中でのナノ技術の活用方法などをご紹介いただきました。微小なものを作れること、わずかなものを測定できることによって初めて可能となる世界がわかる、とても面白いご講演でした。

後半の梅舘さんのご講演では、”やわらかいロボット”の概念の着想から実際のロボットへの実装まで、これまでに行ってきた様々な研究の内容をふまえてご紹介いただきました。生物をモデルとしたロボットの方が環境の変化への対応が容易になる場合がある等、実際の実験の動画を交えてご紹介いただき、非常に興味深いご講演でした。

———

発表者:加藤大さん(産業技術総合研究所)

タイトル:モノをはかる: ナノとバイオを織り交ぜた研究の話

病院や職場·学校の健康診断で血液検査を受けると、後日たくさんの検査項目が数値結果として出てきます。糖尿、炎症、肝臓の指標値などなど。このようなからだの中の様々な物質の成分量(生体濃度)が数値として定量されることは、次のアクション(治療や体質改善)へとつなげていくために非常に重要なことです。どうやってはかっているの?その濃度に何の意味があるの?誰が決めたの?など、普段あまり気にしない、「モノをはかる」ということについて、さらには、モノをはかる時にはたくさんの「ナノ」や「バイオ」と名のつく技術がちりばめられていること、などについて私が日々関わっている部分を織り交ぜながら話題提供をできたらと思います。

———

発表者:梅舘拓也さん(東京大学)

タイトル:生物に学ぶ柔らかいロボットの自律分散制御

われわれの日常生活や自然環境とダイナミックに相互作用しながら、生物のようにしたたかにしぶとく駆動するロボットを設計するためには、そのボディに生物同等の自由度を持たせる必要がある。本講演では、そのような観点から近年注目を集めているソフトロボティクスと言う研究領域をご紹介する、またソフトロボットで課題となるのは「その膨大な自由度を実時間でいかに制御するか」である。発表者はその課題に対し、単細胞生物である真正粘菌変形体や骨格を持たないイモムシに学んだ自律分散制御則を提案してきた。本発表では、その制御則と適用範囲の広さに関してもご紹介したい。

———