12月17日(日)に、下記の通り交流会を開催いたしました。

近年、研究者にとって起業することは、徐々に身近な選択肢の一つになりつつあります。

一方で、ベンチャーの成功率は千に三つといわれ、新たな挑戦に二の足を踏む人も少なくありません。果たして、起業した人は実際のところ、どのようなことを考えて創業し、活動しているのでしょうか?

今回は、自らベンチャーを創業・経営し、長年第一線で活躍されてきた研究者の方々に、創業に至った動機や経緯、苦労など、ご自身の経験談について発表頂くとともに、「研究者にとって会社を創業する意義、幸せなキャリアパスとは?」について、参加者の方々とともに議論しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

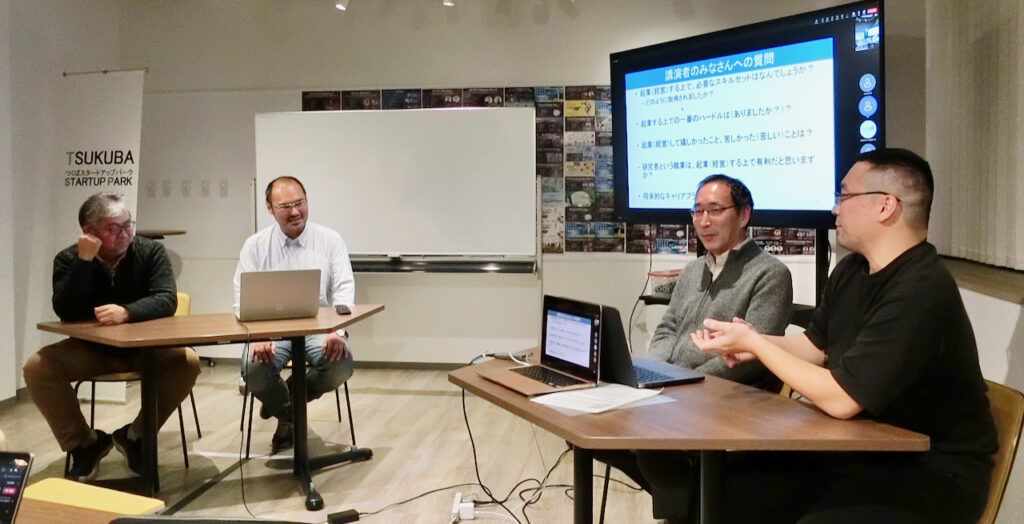

【第37回つくばサイエンスネットワーク交流会】

日時:2023年12月17日(日)

■ 講演会 16:00〜

■ 懇親会 19:00〜

場所:つくばスタートアップパーク(https://tsukuba-stapa.jp/)

オンライン参加のためのリンクは参加登録された方にのみ後日お知らせします。

講演者:(敬称略)

■ 後藤 博史(株式会社GCEインスティチュート 代表取締役)

■ 村田 和広(株式会社SIJテクノロジ 代表取締役)

■ 青砥 隆仁(Optech Innovation合同会社 代表者)

■ 河尻 耕太郎(株式会社エイゾス 創業者)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■ 後藤 博史(株式会社GCEインスティチュート 代表取締役)

「温度差を用いない熱電変換技術による未利用熱の有効活用と技術者としてのラストチャレンジ」

温度差を用いることなく熱を電気に変換する温度差ゼロ発電技術の概要と、この技術による実用化例について紹介します。

また、今まで複数の企業での研究開発業務や、複数のスタートアップ企業の創業などの経験談を紹介し、スタートアップの魅力と課題についてお話します。

■ 村田和広(株式会社SIJテクノロジ 代表取締役)

「スーパーインクジェットによる次世代型ものづくりと実用化」

既存インクジェットに比べ1/1000以下の超微少の液滴吐出技術であるスーパーインクジェットを用いた、次世代型ものづくりの方法のご紹介と、ハイテクスタートアップを起業した経験をもとに、技術及び、ベンチャー起業で感じたことなどをご紹介いたします。

■ 青砥隆仁(Optech Innovation 合同会社 代表社員)

「研究成果と実用化のギャップを埋めるには?次世代撮像技術のニーズとシーズの観点から」

弊社は次世代撮像技術「コンピュテーショナルフォトグラフィ」というシーズを軸に様々な可視化技術を研究開発しています。

このコンピュテーショナルフォトグラフィ技術を用いることで、従来の撮像限界の突破やこれまで可視化することが困難であった新しい情報の可視化が可能になります。

本発表では、次世代撮像技術という研究成果を元にした起業経験の中で、現場のニーズと如何に話をしてきたのかという点について研究者の目線からご紹介します。

■ 河尻耕太郎(株式会社エイゾス 創業者)

「AIは研究開発をどのように変えるのか? -人間が理解するための実験とAIに理解させるための実験の違いとは-」

私達の会社は、深層学習の技術を活用して、必要最小限の実験データを元に、高精度予測、要因分析、多目的最適化をノーコードで実行できる、研究開発向けのAI解析ツール「Multi-Sigma」を開発しています。

本発表では、AIは研究開発をどのように変えるのか、そしてAIのポテンシャルを最大限発揮させるための実験のあり方について紹介したいと思います。

あわせて、これまでの私の研究キャリアと起業までの経緯、そして将来展望についてお話したいと思います。