2018年11月10日(土) 16:00 ~ 18:30

場所:吾妻交流センター

第24回の交流会では、前半は安部眞史さん(宇宙航空研究開発機構)に、後半は森田雅宗さん(産業技術総合研究所)にそれぞれご講演いただきました。

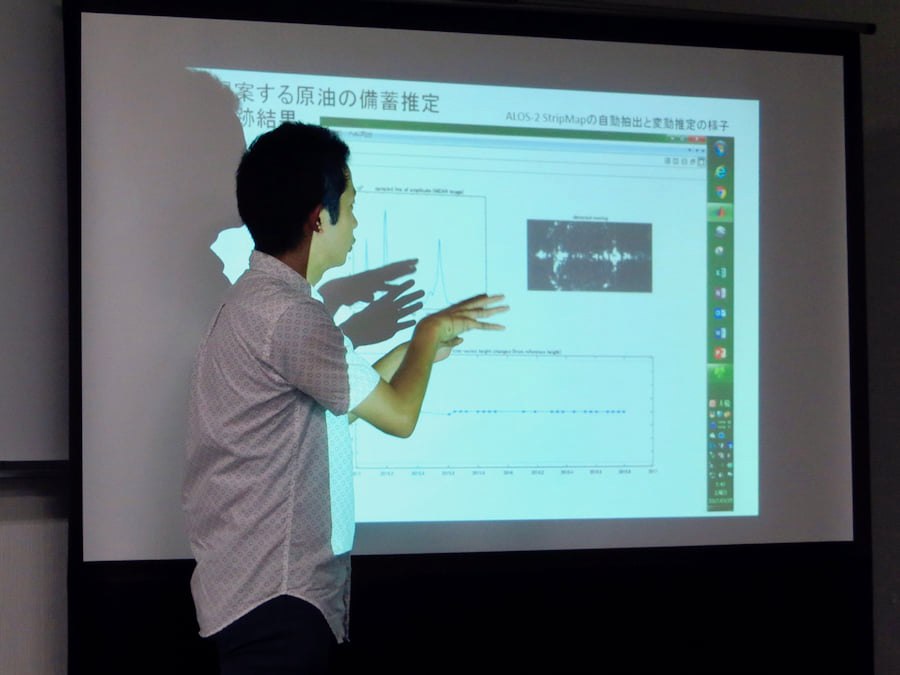

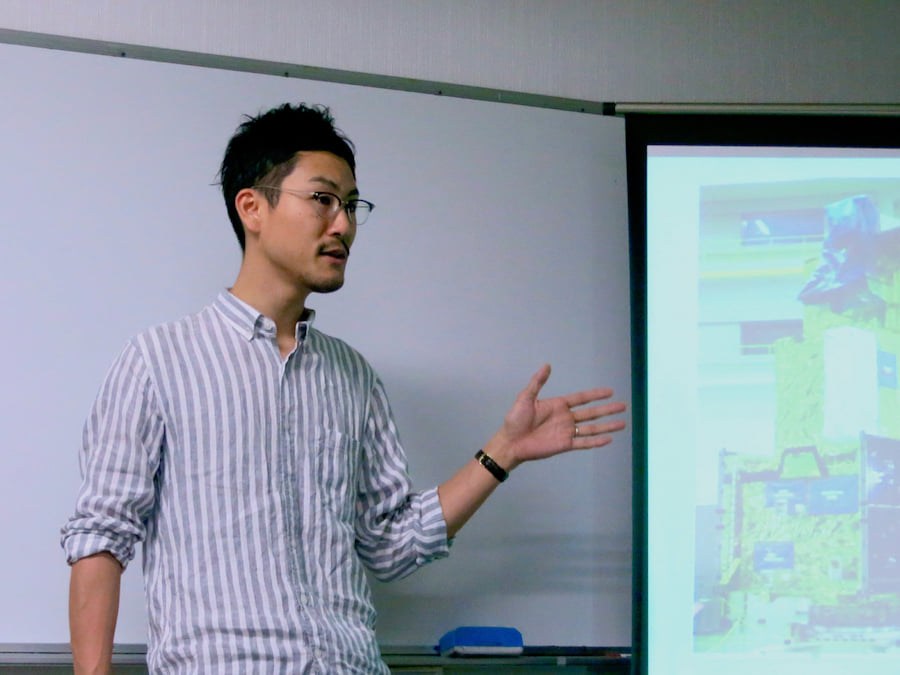

前半の安部さんのご講演では、JAXAのいぶき2号(GOSAT-2)プロジェクトの立ち上げ当初から打上げまでの全ての経験から、衛星開発プロジェクトの特徴や今後に向けた改善点などをご紹介いただきました。異なる所属の人間が集まると多かれ少なかれ起きるであろう事例や改善方法の提案までお話しいただけて、とても面白いご講演でした。

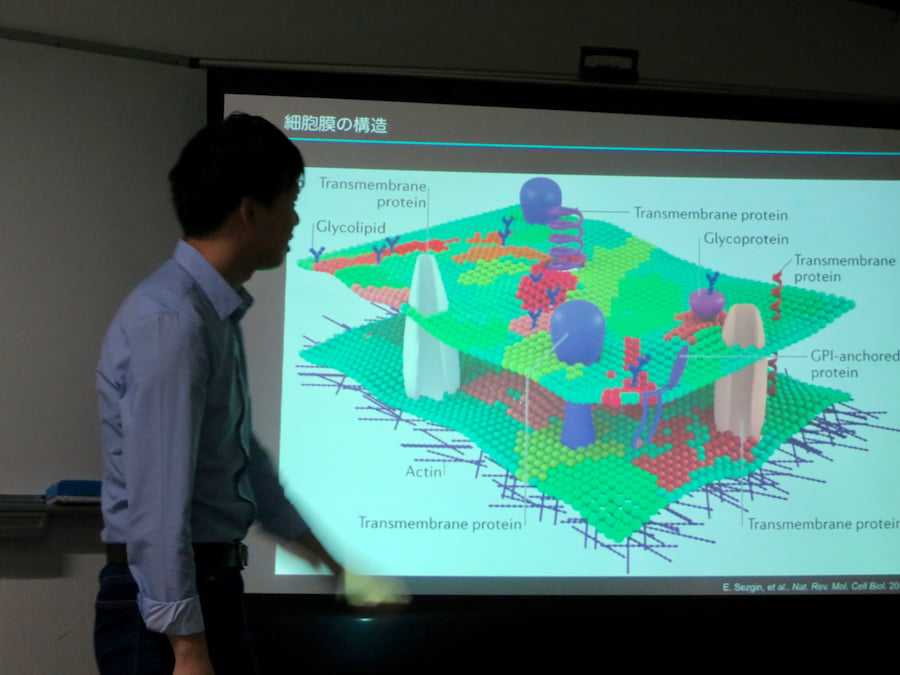

後半の森田さんのご講演では、人工的に細胞膜を模擬した”人工細胞”を使った研究に関するお話しをしていただきました。人工的に細胞膜を作り、その挙動を理解することで実際の細胞への理解を深めるという手法について、実際の動画を交えてご紹介いただき、非常に興味深いご講演でした。

———

発表者:安部眞史さん(宇宙航空研究開発機構)

タイトル:人工衛星プロジェクトを通して見えた課題

2014年に人工衛星GOSAT-2プロジェクトにアサインされて早や五年、電気システム及び品質保証の担当として携わってきたGOSAT-2が打上げを迎えました。

プロジェクトの立上げから打上げまで、開発全期間を通して関わったことで様々な課題や改善点が見えてきました。

当日はそんな経験から下記のようなことをお話しします。

·プロジェクト実行者として必要な能力、

·支援者として実行者を支えるために必要な能力、

·組織としてのあるべき支援体制

·おまけ:研究開発機関の広報戦略~カンヌ広告賞受賞の背景~

———

発表者:森田雅宗さん(産業技術総合研究所)

タイトル:人工細胞内で細胞培養?

生命とは?その起源は?このような真理·学問の探求において,近年,試験管内で生体分子から細胞(人工細胞)を創る試みが世界中で行われております.

「人工細胞とは何か?」生命科学に馴染みのない方にもわかりやすく解説させていただきます.

また,私が取り組んでいる人工細胞の中で実際の細胞を培養する研究·技術についてもわかりやすく紹介させていただきます.

———