2020年8月29日(土) 16:00 ~ 18:30

場所:オンライン

第29回の交流会では、前半は畠山一翔さん(産業技術総合研究所)に、後半は森裕和さん(Blue Abyss)にそれぞれご講演いただきました。

———

発表者:畠山一翔さん(産業技術総合研究所)

タイトル: 万能ナノシート「酸化グラフェン」

原子レベルの厚さしか持たないナノシートが、今や世界で最も熱い研究対象の1つとなっています。

2010年にノーベル物理学賞を受賞したグラフェンは最も有名なナノシートですが、その酸化体である酸化グラフェンが世界を席巻していることをご存知でしょうか。それは酸化グラフェンがグラフェンと比較して多機能で扱いやすく、都合よくグラフェンに戻すことができるからです。

ここでは幅広い分野で魅力を発揮する酸化グラフェンについてご紹介します。

———

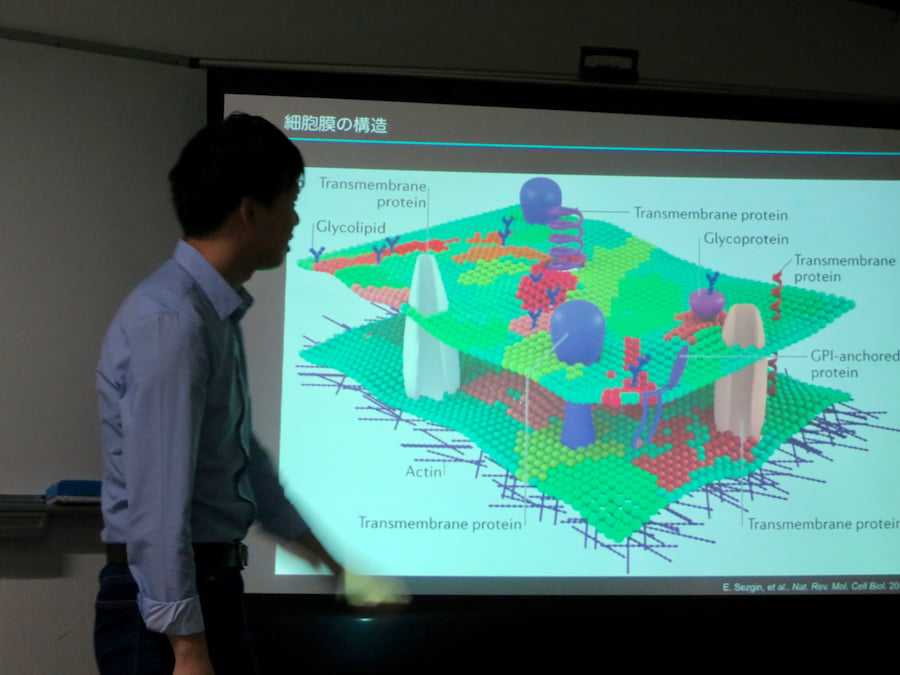

発表者:森裕和さん(Blue Abyss)

タイトル:世界初!民間による宇宙飛行士訓練施設

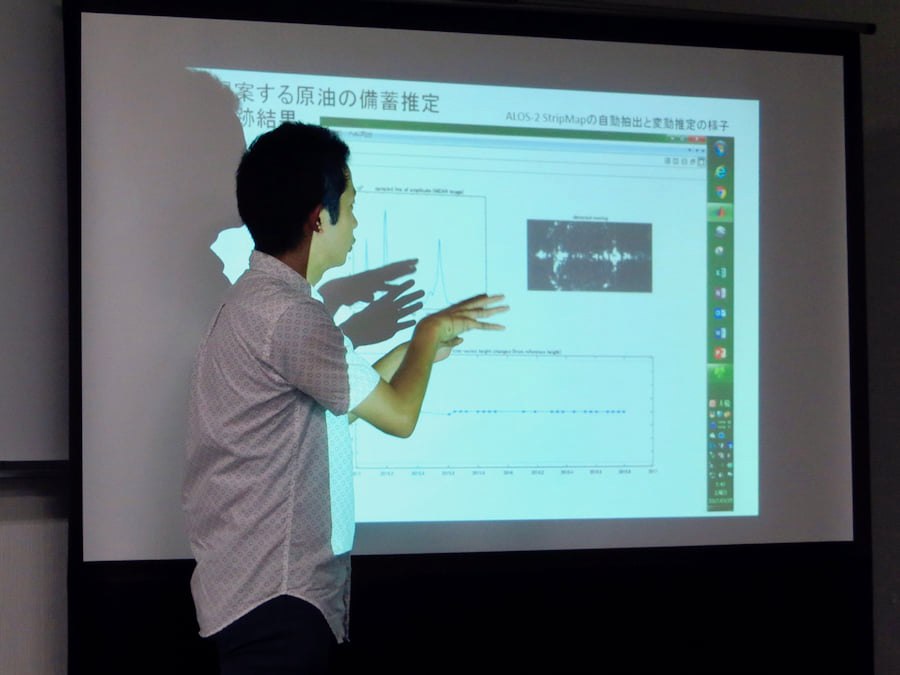

近年、ロケット製造からコンステレーションと呼ばれる大量の小型衛星群など、宇宙業界の様々な分野で今まで国防を目的とする国主導の活動であった宇宙開発が、民間主導になり宇宙ビジネスとなってきました。

ロケットなどメディアに出るものや宇宙産業で最も市場規模の大きい衛星関連のセグメントで、様々な民間企業が設立されている中、今回は英国にある民間”宇宙飛行士”訓練施設として世界初であるBlue Abyssを紹介させていただきます。

Blue Abyssの立ち上げ当初から関わっていた森裕和が、Blue Abyssの掲げる構想と実際に建設する最初のセンターについて紹介させていただきます。

宇宙飛行士訓練だけでなく、宇宙機器のテストや海洋研究用の機器のテストからエンタメや教育要素も加え、宇宙飛行士訓練施設をフル活用した包括的なサービス提供も目指しております。

———